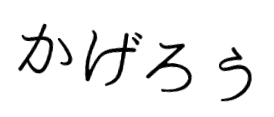

体育館の外で小さな蜘蛛の巣に蜉蝣が絡みついているのを見た。 もう諦めればいいのにじたばたと暴れる様は生き物としての本能からなのか己の意思なのか。 どちらにせよ、短い寿命をそう生きるべく暴れているのは蜉蝣なわけで。 それはわたしの人生にとって、どうでも良いことに変わりはなかった。

水洗いした雑巾をきつく絞ってから、手についた水を払う。 体育館の外がやけに汚く見えたので早く来て掃除をしようと思った次第だ。 まだ体育館には誰も来ていなくて、授業が終わったばかりのグラウンドはいつもよりは静かだ。 そのうちうるさい部員たちが体育館に集まって来るのは当然のことだけど、この一瞬の静かな時間が割と好きだったり。 ぎゃーぎゃーとふざけている声も好きだけど、それを本人たちに言ったことはない。

雑巾でいつも通る入口のドアを拭く。 少し錆びている箇所があったり、塗装が剥がれたりしている。 ずいぶん長い時間を過ごしてきたことが目に見えてわかる汚れだ。 わたしがちょっときつく絞っただけの雑巾では取れるわけがない。 わたしなど入る隙間のない汚れがしっかりと付いている。 それになぜだか乾いた笑いがこぼれてから背後に人気を感じた。

「ドアに向こうて何笑とんねん」

「……汚いなあ思ただけや」

「汚いと笑うんかい。 のツボよう分からんわ」

鼻で笑われた。 わたしは入部したそのときからこの人のことが苦手だ。 宮侑。 バレー選手としてはすごい人で、クラスメイトとしても女の子から割と人気がある人なのに。 別に意地悪をしてくるわけでもないし、そこまで話が合わないわけでもない。 けれど、なんとなく隣にいると居心地が悪い。

「人には笑わんのに無機物には笑うとか、新種の妖怪みたいやな」

「うっさいわ。 はよ窓開けてきて」

「はいは〜い」

三年生が引退して、主将は二年の北さんになった。 新体制となったチームはまだ少し浮足立っているという感じだろうか。 そわそわしているというか、なんというか。

面倒そうにしつつも窓を開けに行った侑の背中を横目で見る。 どうしてこんな時間に体育館にもう来たのだろうか。 集合時間はまだ先で、それまで部室にいることが多いのに。 考えても分からないものは分からないのだから無駄だ。 本人に聞くほどのことでもない、疑問に思ったことを忘れよう。

視線を拭き掃除をしていた箇所に戻すとき、蜘蛛の巣が一瞬視界に入った。 あの蜉蝣はどうしただろうか。 横目で見てみると、蜉蝣は跡形もなくいなかった。 蜘蛛に食べられたのか、それとももがき続けてなんとか逃げられたのか。 それすら考えたところで答えは得られない。 どうせ、考えたって無駄なこと。

「どこ拭くん?」

「……びっくりした」

「嘘こけ、真顔やんけ」

「ちゅうか、なんで雑巾持っとんの」

「掃除するんちゃうんか。 せっかく手伝ったろう思たのにな〜?」

「別にいらへんけど」

「ほんまにかわいないな、お前」

呆れ顔。 侑はいつの間にか持ってきた濡れ雑巾を掴んだままわたしの隣にしゃがむ。 わたしが拭いている近くの汚れを拭き始めると「うわ、めっちゃきたな」と眉をひそめた。 掃除なんてマネージャーにやらせておけばいいのに。 侑ってそういうキャラでもないのに。 いろいろ思うところはあったけれど、ぎろりと横目でわたしを睨む瞳に悪意はない。 やってくれるのなら、まあ、それはそれで助かる。 とくに言葉は出さないまま、わたしも掃除をすることに集中した。

侑とは一緒のクラスで、夏休み前には前後の席になったこともある。 良くも悪くも目立つ人だと思う。 でもどこか憎めなくて、まあ心底悪い人ではないのだろうと薄ぼんやりは思っている。 こんなふうに気まぐれに仕事を手伝ってくれたりもするし。 双子の兄弟である治のほうが話しやすい、と思っていることは内緒にしておく。

ふと、侑が手を止めているのが見えた。 左手で雑巾を持ったまま右手が消えている。 何をしているのかと目で追ってみると、先ほど蜉蝣が引っかかっていた蜘蛛の巣に手が伸びていた。 どうするのかと思えば蜘蛛の巣をピッと指で切る。 驚いて逃げて行った蜘蛛は無視して、残された糸だけを軽く指でまとめた。 指についた蜘蛛の巣を地面になすりつけてから、何事もなかったようにドアの掃除を再開する。

「え、なに?」

「……蜘蛛の巣、切ったなあと思ただけ」

「そらそうやろ。 汚いし」

よう分からん、と声に出さなくても分かるような表情をされた。 そうだ。 わたしだって自分の部屋に蜘蛛の巣があったら汚いと思うし、すぐに掃除する。 別に変なことじゃなかった、と思う。 それなのにどうしてか妙に気になってしまった。