日曜日が来てしまった。 駅で十一時に待ち合わせ。 ぴったり十分前についてしまって、気恥ずかしくなりつつ待ち合わせ場所へ歩いている。

大学に行くときはスニーカーばっかりだし、友達と遊びに行くときも楽だからとスニーカーばかり履いている。 それなのに靴箱をひっくり返すようにして、奥にしまい込んだヒールの少し高いパンプスを引っ張り出していた。 別におしゃれしたわけじゃない。 侑が身長が高いし、首が痛くなるからだ。 別に深い意味はない。 久しぶりに引っ張り出したワンピースも別に深い意味はない。 たまにはこういうのを着たいと思ったからだ。 別になんでもない。 そう自分に言い聞かせていると、嘘吐き、と頭の中で侑の声が聞こえた気がした。

そうっと待ち合わせ場所を陰から覗いてみる。 さすがにまだいないだろう。 そう思っていたのに、待ち合わせ場所に目立つ長身が一人。 スマホをいじりつつ視線をきょろきょろさせている侑がいた。 さっと陰に隠れる。 なんでもういるの。 変に緊張しているせいか心臓が若干速い。 というか気付いてしまったせいでどうやって声をかければ自然なのかまったく分からなくなった。 ふつうに出て行って、「ごめん、待たせた?」とでいいのだろうか。 でもそれってデートっぽすぎるし、彼女気分かよみたいな感じがして恥ずかしい。 向こうが気付いてくれるのを待ったほうが良いのだろうか。 それとも反対側に行って気が付かなかったふりをして、電話で「どこにおるん?」と聞いたほうが自然だろうか。 いやそれだと芝居がかりすぎてちょっと不自然か?

いろいろ悩んでいるとスマホが鳴った。 侑からだ。 一言。 「はよ出てこいや」と怒りマークのみ。 とっくに気付かれていた。 恥ずかしくなりつつおずおずと陰から出ると、すぐに侑と目が合った。

「なんで隠れんねん」

「いや、まあ、いろいろ……」

「まあええけど……行くで」

侑の少し後ろをついていく。 しばらくそんなふうにして歩いていたけど、侑が少しずつスピードを緩めてくれたのでちょうど真横を歩くことができた。 これも高校時代にあったなあ。

しばらく歩いた先に、緑豊かな公園があった。 かなり広い敷地にはたくさんの子ども連れや自転車に乗る人、バドミントンやフリスビーで遊ぶ人がたくさんいる。 噴水の前にあるベンチに座ると侑はそっぽを向いて「で、どーですか」とわざとらしい声で言った。

「寝ずに考えた結果をどーぞ」

「ちゃんと寝とったわ」

「寝んなや、なにすやすや熟睡してくれとんねん」

「聞きたいんやけど」

「……おん」

「わたしってまだ北さんのこと好きなん?」

「え、どついてもええん?」

真顔でぴきぴきと怒った顔をしている。 器用な表情筋だ。 ちょっと焦りつつ「いや、自覚が、なくて」と笑ったら侑はぐっと拳を握った。

「自分でもよう分かっとらんのやけど、北さんに対する気持ちは恋っちゅうか……きれいな思い出っちゅうか」

「思い出、なあ」

「恋をしたんがそのときだけやから、記憶に刷り込まれとるっちゅうか。 やから咄嗟に名前が出たんちゃうかなって、思うん、やけど」

「いろんな気持ち飲み込んで腰動かしとるときに別の男の名前呼ばれてみろや。 ほんま腹立つでな」

「ごっ……ごめん……」

生々しい話をされて怖気づいてしまった。 侑はため息をついて「いや、俺も、ごめん」と言ってまた視線を逸らした。

北さんのことが好きだった。 優しい声が、はにかむ顔が、まじめなところが。 その記憶はわたしに絡みつくようにいつもどこかにあった自覚はある。 あの日の合コンでだって無意識のうちにたぶん男の人たちを北さんと比べた。 北さんならこんなとこ来ないよなあ、と。 呪いのようにわたしの中にはたぶんいつも北さんがいたのだ。 好きな人。 好きだった人。 報われなかった恋として、わたしの中にきれいにいつも光っている。 それが初恋だったから恋愛の指標みたいになっているのかもしれない。

まあ、だからって侑のことを北さんと呼ぶのは論外なわけだけど。 改めて思うと本当に恥ずかしい女だな。 わたしもため息をこぼしてしまった。

「何がそんなに難しいん。 嘘でもええんやで、俺のこと好きって言うてくれたらええやん」

嘘でそんなことを言えないから困ってるのに。 侑は拗ねたままそう言うからわたしまで拗ねてしまう。 ベンチの近くに飛んできた鳩に目を向けつつ侑は頬杖をついて黙る。 目の前では噴水がきれいに水で弧を描いたり回ったりしながら公園に華を添えている。 それをぼうっと見ながらぎゅっとワンピースをつかんでいる。

「北さんを忘れられへんくてもええよ。 俺が忘れさせたらええんやから」

「……えらい自信満々やな」

「そらそうやろ。 ずっとのこと好きなんは俺やもん」

侑は「ええやん、もう、好きって言えや」と肘置きにもたれ掛かる。 それに付け足すように「へこむわ」と言うと、じろりとわたしを睨んだ。

「ほんまに意味分からん。 そんなかわいいかっこしてくるくせに。 なんなん、期待させんなや」

かわいいかっこ。 そう言われてもう一度自分の服を見下ろす。 ヒールの高い靴。 花柄の薄い色のワンピース。 こんなのいつぶりに着たんだろう。 髪の毛も早く起きてセットしたし、化粧も今までで一番丁寧にした。 侑に会うだけなのに。 恥ずかしいやつめ。

噴水が止まる。 近くで遊んでいた子どもが「終わっちゃった」と残念そうな声を上げる。 近くにいたお父さんらしき男の人が「またそのうち動くよ」と教えてあげると、「本当?」と明るい顔をして再び元気に遊び始める。 止まっちゃっても動くよ、大丈夫だよ。 わたしもそう思う。 そう、止まっちゃっても、動くものもある。 終わってしまったら始まるものがあるように、止まってもまた動いてくれるものもある。

「侑」

「なんやねん」

「ほんまにええん?」

「……なんべんも言わすなや」

きゅっと唇を噛んだ。 侑は視線をわたしに戻すと、「好きや言うとるやろ」と念を押すように言った。 その瞬間に止まった噴水が再び動き始める。 子どものうれしそうな声。 鳩が飛び立つ音。 水が弾ける音。 それと一緒に、かすかに自分の心臓の音が聞こえた。

「す、好きに、なった、かも。 単純な恥ずかしいやつで、悪いんやけど……」

「……ふは」

「わ、笑わんで」

「もっぺん言うて」

「嫌や」

「言うてよ」

少し座る距離が近付いた。 侑に顔を覗き込まれる。 思わず視線を逸らそうしたけど、侑が両手でわたしの頬を挟んだからそれは叶わない。 こんな、しどろもどろの曖昧な返事なのに、なんでそんなにうれしそうな顔、するんだろう。 そこはふつう、ちゃんと言い切れって怒るところじゃないんだろうか。 中途半端に侑を縛ろうとしているのだから怒られていいのに。 そんなにうれしそうな顔をされたら、なんか、不覚にもきゅんとしてしまう。

「……好き」

「もっぺん」

「……もうええやん、恥ずかしい、やめて」

「嫌や、やめへん」

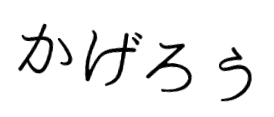

蜘蛛の巣に絡まった蜉蝣は知らない間に消えていた。 逃げて飛び立っていったのか、逃げられずに蜘蛛に食べられたのか。 わたしは、逃げて飛び立ったのだと思う。 自由を手に入れて、短い命を燃やして生きたのだと思う。 蜘蛛の巣は侑が指できれいになくした。 あの蜉蝣は、きっともう絡まらずに好きなように飛んで行ったのだろうと、わたしは思うのだ。

侑はふにふにとわたしの頬を指で何度も引っ張ってから「へんなかお」と、見たことがないくらいふにゃふにゃとした顔で言った。 頬だけじゃなくて額や瞼、鼻や唇。 いろんなところを触って、ふにゃふにゃとした顔をしている。

「ちょ、やめて。 化粧崩れる」

「もうちょい」

「崩れたらえらいことになるであかん」

「ほなのうち行こ」

「……なんでやねん」

「やり直しさせて」

ベンチから立ち上がると、わたしの腕をつかむ。 「はい立って〜」と言う声はなんとも機嫌が良い。 気味が悪いくらいに機嫌が良い。 高校時代のわたしならそういうのが苦手だなあと思っただろう。 けれど、なんとなくそれをかわいいと思える自分がいた。 侑はわたしの手を握る。 「ひとつめ、やり直しな」と言って歩き出した歩幅。 高校のときもさっきも、徐々にスピードを緩めて調整してくれていた。 けれど、今ははじめからわたしが歩きやすい速度になっていた。

top / END